Erfolgreicher Gipfelsturm: TechRiders Summit – Das Sommerfestival der IT in Köln

Wenn man den vielen IT-Veranstaltungen noch eine hinzufügt, kann man viel falsch machen. Man kann aber auch viel richtig machen, wie Marc Westerhove und Niko Bender bei dem TechRiders Summit in Köln gezeigt haben. Ich habe auf und nach dem Event mit niemanden gesprochen, der grundlegende Kritik hatte oder enttäuscht von dem Sommerfestival der IT war. Natürlich hatten die Veranstalter Glück mit dem Wetter: rechtzeitig vor dem Veranstaltungstag wurde die Gluthitze in Köln durch einen nächtlichen Regen auf angenehme 23 Grad runter“gekühlt“, so dass es in den Eventräumen erträglich war und auf der Wiese Sommerfeststimmung aufkommen konnte (bleibt die zum Glück unbeantwortete Frage, was wäre passiert, wenn es geregnet hätte). Ich halte mir schon den Termin für den TechRiders Summit 26 frei: am 18. und 19. Juni 2026.

Inhaltlich hatten die Veranstalter von vorne herein auf die richtigen Pferde gesetzt: Digitale Souveränität und KI sollten im Vordergrund stehen. Die beiden anderen Fokusthemen Cloud und Cybersecurity spielten da logischerweise direkt mit rein. Insofern war keine trennscharfe Zuordnung der einzelnen Session-Inhalte möglich, was aber auch nicht notwendig war.

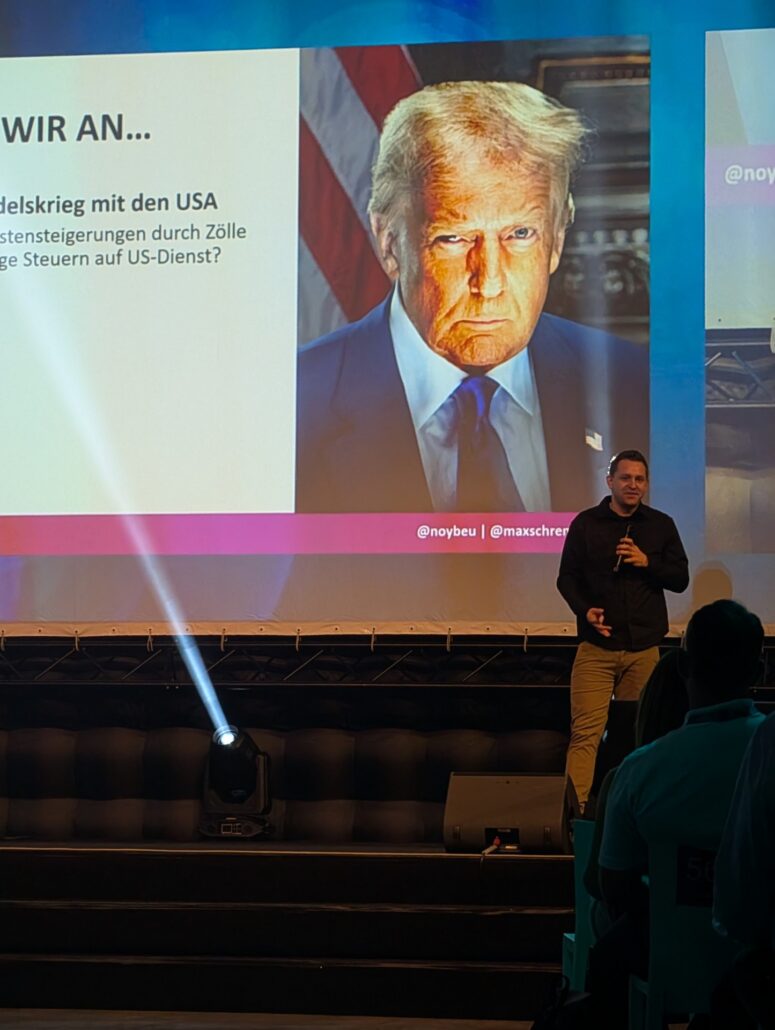

Dank Elefant im Raum – Make EU Great Again

Einen Elefanten im Raum gab es auch, der hatte sogar seine Tech-Familie dabei. Der Name des US-Präsidenten wurde nicht ausgesprochen, aber er musste indirekt vielfach als Begründung für die Forderung nach mehr digitaler Souveränität herhalten. In der Folge waren natürlich auch die US-Hyperscaler gemeint, die sich den Executive Orders des erratischen „Mannes mit der orangen Gesichtsfarbe“, so ein Teilnehmer, beugen müssen.

Gleichzeitig wurden alle Referenten und Diskussionsteilnehmer nicht müde zu unterstreichen, „dass Europa alles kann und man gemeinsam nur mal machen muss“. Einerseits wurde immer betont, insbesondere von Keynote-Speakern Dennis Kenji-Kipker und Max Schrems, wie wichtig das europäische Wertegerüst für die Entwicklung von europäischen IT-Lösungen sei und welche Attraktivität damit für die Märkte anderer Wirtschaftsregionen einherginge, anderseits war das latente Klagen über Regulierung und Berichtspflichten auch in vielen Sessions zwar nicht laut, aber auch nicht zu überhören.